TL;DR

这似乎是一个经典的互联网产品悲剧循环:

其他产品同类出现> 导致用户流失 > 更新不积极,市场定位偏差,没有突出买点以及差异化feature,固收基础功能以及紧缩的免费用户权限> 加深市场竞争与用户流失>Mozilla 战略调整>宣布关停

现在,如果做不到样样精通,还没有极端差异化的宣传噱头,似乎只有这一个剧本了。

引言

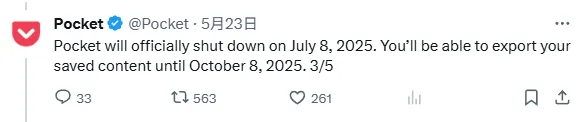

当我听说 Mozilla 将在 2025 年 7 月 8 日关闭 Pocket 时,心里既不意外又有些唏嘘。作为一个曾经长期使用 Pocket 的免费用户,我一直觉得它的功能像个漂亮的“收藏夹”。Pocket 的关闭让我开始思考:是什么让这个“稍后阅读”工具走到尽头?

Pocket 停止运营的背景

2025 年 5 月 23 日,Mozilla 宣布 Pocket 将于 2025 年 7 月 8 日停止运营,同时关闭的还有其评论真伪分析工具 Fakespot(宣布今年7月1日关闭)。Mozilla 表示,关闭是为了集中资源发展 Firefox 浏览器。具体的安排如下:

- 服务终止:2025 年 7 月 8 日,Pocket 的 Web 端、移动端应用和浏览器扩展将全部停止。从 5 月 22 日起,用户无法下载应用或新购 Premium 订阅。

- 数据导出:我需要在 2025 年 10 月 8 日前通过 Pocket 的导出页面备份文章,包括链接、标题、笔记和高亮,否则数据将永久丢失。

- 连带关闭:Fakespot 的关闭表明 Mozilla 正在收缩非核心业务。

Pocket 为何让我失望

作为 Pocket 的免费用户,我一直觉得它的功能非常有限。Pocket 允许我保存网页和文章(或者说是链接)以便稍后阅读,但缺乏离线保存和下载网页内容的功能。这意味着,一旦网站失效或链接更改,我保存的内容就成了死链接,毫无用处。我曾保存过一篇教程,但网站下线后,Pocket 只能显示一个无用的标题,形同“残废收藏夹”。

相比之下,我用 Notion 搭配 Notion Web Clipper 就能轻松保存网页的完整内容,包括图片和格式化文本,还能添加笔记、标签,甚至整合到我的知识库中。不仅Notion,其他各种剪藏工具(Web Clipper不错)+同步工具都不错,你可以使用juplin(同样提供剪藏工具)+teracloud(我的邀请码 NKM4G )的搭配。为什么我推荐使用笔记工具?就像我之前在博客《如何记笔记》 中有写:记笔记的目的并非单纯为了记录,而是为了复用。

或许你可以反驳,我需要的并不是一款”稍后读“软件而是笔记软件。或许是这样的,但是这两个需求并不冲突。如果你确实”稍后读“了收藏的内容,单纯地欣赏便罢了。若是还想记录下来,岂不是又要重复操作。所以带有我还是推荐带有全文搜索功能的笔记软件。

导致 Pocket 关闭的连带效应

Pocket 的关闭不是偶然,而是由一系列连带效应导致的,从竞品崛起到 Mozilla 的战略调整,每一步都让 Pocket 走向终结。

竞品崛起引发用户流失

Notion、Obsidian、Raindrop.io 和 Instapaper 等工具的出现让我和许多用户看到了更好的选择。Notion 提供了强大的笔记和协作功能,Obsidian 的双向链接适合知识管理,Raindrop.io 则在书签管理上更直观。这些工具的功能全面且不断更新,吸引了大量 Pocket 用户。X 平台上,不少用户表示因为竞品更强大而放弃了 Pocket。

更新滞后与市场定位偏差

Pocket 的功能更新停滞不前,博客上最后一次提到新功能是在 2023 年。它的核心功能仅限于保存链接和阅读,缺乏 AI 摘要、深度笔记整合等差异化特性。免费用户像我一样,权限受限,无法使用标签管理或离线阅读,体验大打折扣。Pocket 的定位也模糊不清,既不如浏览器书签简单,也不如笔记工具强大,形同“半吊子”产品。

加剧的市场竞争与用户流失

功能停滞和定位偏差让 Pocket 在竞争中节节败退。竞品不断推出新功能,比如 Notion 的 AI 工具和 Obsidian 的插件生态,而 Pocket 却毫无进展。X 平台上的用户反馈也反映了类似的不满:界面陈旧、功能单一、标签管理繁琐。这些问题导致用户流失加剧,Pocket 的商业价值进一步下降。

Mozilla 战略调整

面对用户流失,Mozilla 的资源分配向 Firefox 倾斜。Firefox 需应对 Chrome 的竞争,迫使 Mozilla 放弃非核心项目。Pocket 与 Mozilla 的核心使命(隐私保护、开放互联网)关联度低,财务压力下,关闭 Pocket 和 Fakespot 成为必然选择。

最终关闭决定

竞品崛起引发用户流失,功能滞后和定位偏差加剧竞争劣势,最终迫使 Mozilla 宣布关闭 Pocket。这个连带效应清晰地解释了 Pocket 从流行工具到被淘汰的轨迹。

所以

无论什么软件,数据可以无限制导出是最重要滴。Pocket 的关闭源于竞品崛起、用户流失、功能滞后、定位偏差和 Mozilla 战略调整的连带效应。作为免费用户,我早已因 Pocket 的局限性转向 Notion 等更强大的工具。这次经历让我意识到,选择数字工具时必须注重其功能完整性和长期稳定性。Pocket 的“稍后阅读”时代结束了,但它提醒我和所有用户:数据备份和工具选择需要更加谨慎。未来,工具开发者也应吸取教训,通过持续创新和清晰定位赢得用户信任。